Cet article est paru dans la revue Ápeiron. Estudios de filosofía, monográfico «Presocráticos», n.º 11, 2019, pp. 175–183, Madrid-España (ISSN 2386–5326)

Cet article est paru dans la revue Ápeiron. Estudios de filosofía, monográfico «Presocráticos», n.º 11, 2019, pp. 175–183, Madrid-España (ISSN 2386–5326)

http://www.apeironestudiosdefilosofia.com (1)

Résumé : La réflexion sur Aidôs, la retenue de la réserve, invoquée du fond de la Grèce archaïque, en appelle au bouleversement des rapports qui constituent l’époque du monde à laquelle nous appartenons, laquelle se comprend comme l’âge de tous les excès et de l’absence de réserve, nous invitant à remettre en question la relation éthique au soi, les liens politiques du nous, notre rapport technique à la nature, notre rapport théïste au divin ainsi que notre rapport historique au temps, en inscrivant l’ensemble de ces rapports dans un moment du monde où l’alternance du cèlement et du décèlement, du retrait et de la manifestation, bat inexorablement sa mesure.

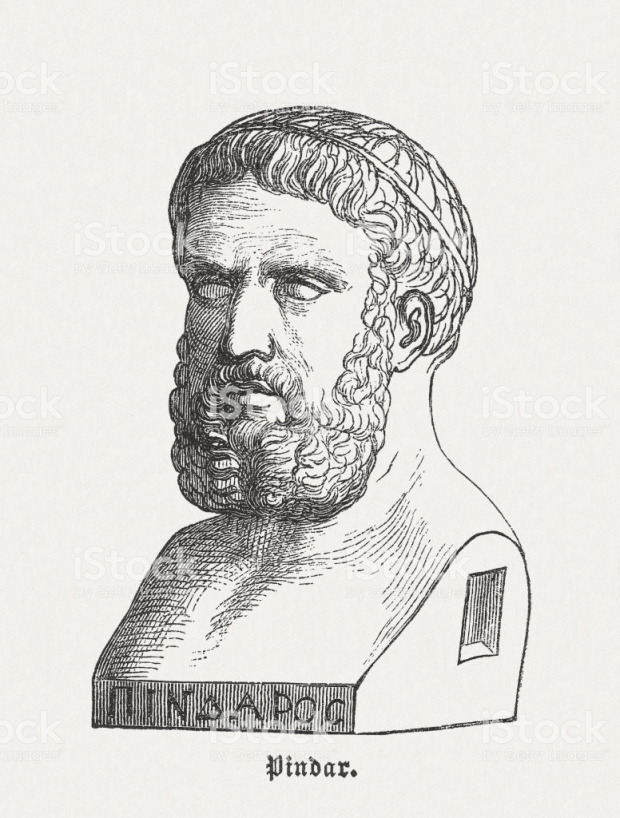

Mots clefs : Aidôs, honte, pudeur, retenue, réserve, retrait, vertu, éthique, dieu, divin, habitation, phusis, monde, histoire, kairos, temps, temporalité, avènement-événement, cèlement-décèlement, voilement-dévoilement, présence-absence, retrait, Hésiode, Pindare, Démocrite, Héraclite, Aristote, Heidegger.

Resumen: La reflexión sobre Aidôs, la contención de la reserva, invocada desde las profundidades de la Grecia arcaica, llama a la agitación de las relaciones que constituyen la época del mundo al que pertenecemos, entendida como la era de todos los excesos y la ausencia de reserva, invitándonos a cuestionar la relación ética con el yo, los vínculos políticos del Nosotros, nuestra relación técnica con la naturaleza, nuestra relación teísta con lo divino y nuestra relación histórica con el tiempo, inscribiendo todas etas relaciones en un momento del mundo en el que la alternancia de ocultación y desocultación, retirada y manifestación, rebasa inexorablemente su medida.

Palabras clave: Aidôs, vergüenza, pudor, contención, reserva, retirada, virtud, ética, dios, divino, habitar, phusis, mundo, batir, ritmo, historia, kairos, tiempo, temporalidad, evento-advenimiento, ocultación-desocultación, velo-revelación, presencia-ausencia, Hesíodo, Píndaro, Demócrito, Heráclito, Aristóteles, Heidegger.

Abstract: The reflection on Aidôs, the restraint of the reserve, invoked from the depths of archaic Greece, calls for the upheaval of the relations which constitute the world’s era we belong to, understood as the age of all excesses and the absence of reserve, inviting us to question the ethical relation to the self, the political links of the We, our technical relation to nature, our theistic relation to the divine and our historical relation to time, by inscribing them in a world’s moment where the alternation of concealment and unconcealment, withdrawal and manifestation, inexorably beats its time.

Keywords: Aidôs, shame, modesty, restraint, reserve, withdrawal, virtue, ethics, god, divine, dwelling, phusis, world, history, kairos, time, temporality, event-advent, concealment-unconcealment, veil-unveiling, presence-absence, Hesiod, Pindar, Democritus, Heraclitus, Aristotle, Heidegger.

Sommaire

1. Le retrait d’Aidôs

2. La vertu d’aidôs

3. L’aidôs du monde

Conclusion

1. Le retrait d’Aidôs

« Un mot fondamental du monde grec dans ce qu’il a de plus propre » Heidegger (2).

À Aidôs (Αἰδώς), que les traducteurs rendent selon les contextes par pudeur, retenue, réserve, respect, piété, honneur, décence, honte, il sied de se retirer et de se mettre en retrait. Même quand elle n’est pas nommée explicitement, aidôs nimbe de sa présence-absence la parole des fragments archaïques. Ces derniers en témoignent le plus souvent avec la pudeur qui est requise. Il convient dès lors d’être attentif à ses disparitions tout autant qu’à ses occurrences.

Quand il n’est pas dramatiquement exposé par le poète (3), le retrait d’Aidôs, dans ses apparitions discrètes mais pourtant insistantes, jette une lumière sur le rôle central qui lui est conféré par les Anciens tant sur le plan psychologique, éthique, politique, physique, cosmologique, théologique qu’ontologique. Si la distinction de ces plans peut sembler inappropriée, elle qui n’apparaît que bien tardivement dans la pensée grecque, c’est qu’il faut sans doute y voir l’un des symptômes du retrait même d’Aidôs qui assurait jusque là la tenue et la consistance de l’étant ainsi que le lien entre l’âme, la communauté des mortels et les dieux, présidant ainsi à la (co-) habitation du monde.

Mais pourquoi Aidôs ira-t-elle se retrancher en compagnie de Némesis (la juste colère des dieux, la réparatrice, la rétributrice, la distributrice qui veille au bon partage) dans le lieu du séjour divin à l’écart des hommes ? Et d’abord, à quel moment ces déesses s’enfuiront-elles, nous abandonnant parce qu’abandonnées par nous ? Quel est le sens de ce temps futur ? La catastrophe n’est-elle pas déjà advenue ?

En tant que fait mythologique, on dira d’un tel événement qu’il ne s’inscrit pas dans la succession du devenir historique. Parlerait-on d’une temporalité mythique qui ne serait pas de l’ordre de l’événementialité et qui ne relèverait pas du savoir positif du passé ? Et si dans cette fuite annoncée des divinités quelque chose ne cessait d’advenir jusqu’à nous ? Il ne s’agirait pas dès lors d’un événement qui aurait à avoir lieu dans le temps mais de l’avènement d’un mode particulier de temporalité : l’histoire. Hésiode semble décrire précisément une sorte de chute originelle qui va ouvrir sur le temps historique, sur une époque du monde qui pourrait être encore la nôtre. Loin de narrer un événement pris dans le tissu conjonctif des faits historiques, le poème dit l’origine même de notre historialité : tout ce qui arrive depuis sera prédéterminé par cet avènement inaugural et pourra se comprendre comme le déploiement de cette fuite. Ce retrait donnerait ainsi le coup d’envoi du mythe d’une totalité de sens qui surplombe le désordre des événements, avec un début et une fin, quelque soit par ailleurs le récit auquel il est donné lieu : du péché originel au jugement dernier, de l’état de nature à la paix perpétuelle, de la certitude sensible à l’Esprit absolu, de la lutte des classes au communisme, etc. Bref, le temps-catastrophe qui se presse vers le pire, tout autant que le temps-progrès de l’élévation, comme processus eschatologique de la totalisation.

L’époque historiale du monde advient donc dans son extrême déclin, quand aura été atteint le point de non retour (4). Elle est inaugurée par un irréparable – l’absence de réserve, les partages ratés, la mauvaise distribution et l’injuste rétribution – du fait de la démesure (hybris) et des excès, ce « toujours plus » (la pleonexia) qui est pour la pensée grecque à la base de tous les conflits. Nous appartenons à l’âge de l’absence de retenue, des catastrophes économiques qui dévastent l’habitation et installent le règne de la mauvaise discorde, laquelle finit par défaire tous les liens, ceux de la « familialité », de l’amicalité, de l’amour (5), de la société, de l’hospitalité : mépris des serments, anéantissement de la justice et de la bonté, pervertissement de la parole qui ne sert plus qu’à entretenir la violence – les vieillards ont droit à des mots durs –, les cités se font la guerre et la politique devient administration militaire.

En recouvrant leur beau corps de longs voiles blancs, Aidôs et Némésis témoignent de la disparition du sacré (le rapport aux lois, au divin, aux ancêtres, aux concitoyens, aux étrangers) et de l’effacement des limites entre le dicible et l’indicible, le visible et l’invisible. Or, tout ce qui structure les rapports de filiation, de matrimonialité, de citoyenneté, d’hospitalité et de piété se fonde sur la reconnaissance de la frontière entre ce qui doit rester caché et ce qu’il faut au contraire montrer, c’est-à-dire sur la vertu d’aidôs.

2. La vertu d’aidôs

Aux hommes, aidôs donne une tenue pour agir selon la léthée (célement) ou l’alétheia (décèlement). Si le défaut d’aidôs (l’anaideia) « dérobe leur esprit du droit chemin » c’est en laissant s’abattre sur eux « le nuage du cèlement » comme l’écrit Pindare dans la septième des Olympiques (6). Pour autant, les mortels risquent encore d’être aveuglés par la vérité flamboyante. Le manque d’aidôs se déclare également quand le voilement ou le dévoilement deviennent excessifs : dans certaines situations, c’est faire preuve d’impudence que de s’abstenir de parler ou que de voiler, dans d’autres que de dire ou que de dévoiler. C’est là affaire de kairos. Avoir de l’aidôs, c’est précisément savoir quand cacher ou manifester, quand parler ou se taire, quand faire ou ne rien faire, quand verser des larmes ou se retenir de pleurer, quand se dénuder ou garder ses vêtements.

Par ailleurs, aidôs n’est pas dans son sens premier la honte ressentie devant ses organes génitaux. La traduction du terme aidoia par « les parties honteuses » est à cet égard assez problématique. Auraient-ils chanté les hymnes phalliques en l’honneur du dieu, si les Grecs n’avaient pas cru que Dionysos les préservait de la honte (7) ? Aidôs n’est pas l’aischuné. Loin de désigner le fautif, la vertu d’aidôs retient l’agent moral de commettre une faute (8). Elle est la retenue qui préserve de la honte en empêchant, au moment approprié, de montrer plus ou moins que ce qu’il faut, ou de dire plus ou moins que ce qu’il faut. Il en résulte que l’excellence éthique ne voue pas le vertueux à la pudibonderie, à la timidité et ne consiste pas dans l’assomption d’une culpabilité. Elle est celle de l’homme qui consent au jeu rythmé du cèlement et du décèlement et qui ne cherche pas à arracher le voile à ce qui veut rester cacher, ni à recouvrir ce qui veut demeurer manifeste.

Si pour Aristote, l’aidôs (qui retient l’agent moral d’une action future) n’est pas une vertu, c’est dans la mesure où elle a pour corrélat l’aischuné (laquelle exprime le regret d’une action passée). L’homme qui a atteint l’excellence ne saurait faire l’expérience de la honte puisque la honte suppose qu’il retienne quelque chose de mauvais en lui-même (9). Aidôs conviendrait donc tout au plus à la jeunesse qui n’a pas encore renforcé les bonnes dispositions. Le sage n’est pas censé se retenir parce qu’il n’a pas de vices à contenir. De l’extérieur certes, l’homme affecté par la pudeur semble agir comme l’homme vertueux, mais en réalité, il obéit à une passion : la crainte d’être mal considéré et d’attirer la mauvaise opinion sur lui. C’est pourquoi la pudeur est accompagnée d’un sentiment d’effroi avec toutes les manifestations physiques que cela implique.

Mais Aristote ne mésinterprète-t-il pas l’aidôs en la restreignant au désir de bien paraître ou à la crainte de mal paraître aux yeux des autres, qui supposeraient une nature imparfaite qu’on voudrait cacher ? En fait, il confond la pudeur comme rapport à soi et la décence comme l’image que nous voulons donner aux autres. Celui qui accomplit un acte de courage parce qu’il veut sembler courageux n’est effectivement pas courageux. Or, si le sage n’a pas besoin de l’aidôs, c’est parce qu’il a la phronésis, c’est-à-dire la capacité de bien agir en choisissant à chaque fois le juste milieu dans les conditions de la contingence et d’imperfection des actions du monde (10). Pourtant, si l’on en croit Démocrite, aidôs ne concerne pas au premier chef le rapport qu’un individu entretient avec autrui : « c›est devant soi-même que l›on doit manifester le plus d’aidôs (11) ». Il est significatif par ailleurs que ce sentiment d’auto-affection – qui en cela n’est pas si éloigné du respect kantien – ne saurait s’enseigner directement mais doit naître de l’effort douloureux que l’on déploie pour apprendre. Car si les enfants sont écartés de l’effort, « ils n’apprendront ni les lettres ni la musique, ni la lutte, ni ce qui contient le plus la valeur, le fait de se retenir ; car c’est de tout cela qu’aime à naître aidôs (12). »

Ne faut-il pas voir dans le rejet de l’aidôs dès l’époque classique un symptôme de décadence de l’esprit grec en même temps qu’un mode essentiel de la réserve d’aidôs, laquelle se retire pour laisser sa place à autre chose tout en continuant à s’y dissimuler ? Car dans la phronésis, c’est indéniablement le sens qui était attaché à aidôs dans la pensée archaïque que conserve à son insu Aristote. Le phronimôs trouve les moyens pour réaliser une intention droite en saisissant courageusement le kairos, c’est-à-dire en se maintenant entre deux excès : la lâcheté qui le met en retrait et la témérité qui le jette en avant. De plus, c’est la phronésis qui dans ses délibérations anime la sophrosuné, laquelle inspire la retenue au corps de l’homme vertueux afin qu’il ne s’étale pas dans l’intempérance ou se préserve dans l’anesthésie. Le radical phrèn est lié au souci et au soin dont la dispense implique nécessairement la retenue respectueuse (d’où frein, diaphragme). Il faut également rapprocher ce terme de phrazein, à savoir du dire qui prend en garde l’aphrastos : l’invisible, le caché, l’inexplicable, l’inexprimable, l’indicible qui suscite la parole déférente. L’epiphradeia est la prudence et la sagesse en tant qu’elles se rapportent à la réserve, à ce qui n’est pas excessivement offert au regard ou exagérément caché.

Dans le Protagoras, aidôs est offerte avec diké aux hommes par Zeus pour acquérir l’art politique et fonder le monde commun mais disparaît aussitôt au profit de sophrosuné (13). Car pour Socrate ce ne sont là tout au plus que des parties de la vertu, la partie maîtresse étant la sophia. Il est ici encore significatif qu’aidôs se retire dès qu’elle est mise en avant. Mais il faut le souligner : elle ne saurait constituer une vertu parmi d’autres. Aidôs n’est pas une espèce de vertu. Et tout comme l’être par rapport à ses multiples significations, elle n’est pas non plus le genre dont les différentes vertus seraient des espèces. Elle est l’analogon qui accorde chaque vertu en lui donnant profondeur et amplitude (14). Et à ce qui accorde – harmonie ou don – il répugne de se manifester : c’est pourquoi il se retire devant ce qu’il accorde. Seul peut accorder quelque chose ce qui est dans le refus de soi-même (15). Ainsi, de l’harmonie cachée, Héraclite peut dire qu’elle est meilleure que l’harmonie visible (16).

Si l’aidôs donne à l’homme une part au jeu du dévoilement et du voilement, de la présence et de l’absence, du retrait et de la manifestation, du cèlement et du décèlement, de l’apparaître et du disparaître, le vertueux ne saurait prétendre le contrôler : il sait se comporter par rapport à ce qui se montre et se retire. C’est l’essence même de sa vertu. En revanche, celui qui a outrepassé les limites dans l’hybris devient le signe emphatique et monstrueux d’un voilement, ou bien d’un dévoilement, à chaque fois extrême, excessif, univoque. Le héros tragique n’est jamais coupable d’une faute morale. Il est la victime aveugle de son désir de dévoiler ou de voiler et de la croyance qu’il peut maîtriser le jeu alterné du cèlement-décèlement. C’est pourquoi, loin d’expier sa faute – avoir cherché à voir – en se crevant les yeux, Oedipe porte au contraire à l’excès sa démesure. Le péril tragique consiste en ceci que dans ce jeu constitutif de la réalité, un seul des termes de l’alternance prend à chaque fois toute la place.

3. L’aidôs du monde

Cependant, la retenue de l’aidôs ne se réduit pas à la dimension psychologique et sociale dans laquelle les commentateurs l’ont enfermée. Force intime de la tenue, elle est ce qui donne lieu en laissant entrer toute chose dans ses limites : elle préserve l’âme de chacun du déséquilibre et retient la société de sombrer dans l’anéantissement, mais elle maintient aussi le soleil dans sa trajectoire – sans quoi « les Érinyes iront le chercher » (17). Le monde dont Héraclite nous dit justement qu’il « s’éteint avec mesure et s’allume avec mesure » est pris dans une alternance réglée d’allumements et d’éteignements : il ne s’éteint jamais complètement ni ne s’allume complètement ; il bat ainsi sa mesure, « metrion et phronimon », d’un rythmós qui n’est pas la simple rhoé, l’écoulement du devenir, mais le sphugmós, la pulsation de l’advenir – non pas le passage de ce qui passe, mais la venue de ce qui vient (18). Le monde est de l’ordre de l’avènement plutôt que de celui de l’événement. Tandis que l’événement singulier est un imprévisible qui peut surgir dans le monde et prendre la forme d’un récit, ce qui advient ne devient jamais événement. L’avènement du « feu éternellement vivant » reste hors de portée : ni l’homme ni le dieu n’ont le pouvoir de le produire ou de le provoquer.

Le jeu rythmé de la présence et de l’absence auquel l’aidôs fait participer tout ce qui est, est la pulsation même de la phusis nommée dans le fragment DK 123 : « la nature aime à se cacher » (phusis kruptesthai filei). La puissance d’éclosion de ce qui entre en présence tend à se retirer elle-même des choses présentes. Ce qui, venant à la lumière, se tient dans l’ouvert de la manifestation a pour contrepartie « ce qui » se retient dans l’obscurité du cèlement ; le visible se détache sur le fond d’un retrait. Le déploiement pléthorique du ciel, de la mer, de la terre, les arbres, les oiseaux, les hommes, etc., ne peut avoir lieu sans cette part de retenue, sans cette réserve essentielle dans tout ce qui apparaît. L’advenue inchoative et inachevée du cosmos est de l’ordre du scintillement. Élément fondamental, le feu fulgurant échappe nécessairement à l’apparition – il éclaire toute chose mais n’est pas le feu visible. Et Héraclite de demander : « comment pourrait-on se cacher de ce qui ne sombre jamais (19) ? »

Le jeu cosmique du cèlement et du décèlement appelle l’homme grec à se situer par rapport à lui. Ceux qui se prénommaient les mortels considéraient leur séjour dans l’être comme un scintillement précaire. Or, c’est parce qu’il s’expose à l’oscillation qui rythme le cours particulier de tout ce qui vit et celui de son existence en particulier que l’homme doit être dans la retenue.

Au final, l’unique réponse à la désertion d’aidôs devrait ressembler à une longue invocation – un appel du dedans à l’avènement du divin (20). Mais le dieu à venir, il convient de ne pas le nommer, parce qu’il ne devrait plus être de l’espèce du qui, de ce qui porte un nom. Dans l’attente qu’ouvre aidôs par rapport à ce qui advient, le divin succède au dieu, le théïque au théos (21), l’absentement à l’omniprésence.

En commentant le vers 1267 d’Oedipe à Colone, dans son cours Parménide (« Pourtant, auprès de Zeus et partageant son trône, siège aussi Aidôs, au-dessus de tous les ouvrages humains (22) »), Heidegger retrouve dans cette connexion entre Aîdos et le dieu le plus haut l’idée que le dieu demeure caché. Le dieu est en retrait non pas par indifférence pour les hommes mais du fait de son appartenance à l’aidôs. C’est elle qui fait que le dieu est dieu : elle est le divin même, qui est plus fondamental que le dieu. Ce dernier n’est pas seulement absent de l’actuellement présent comme s’il pouvait apparaître à l’occasion. Impuissant à se manifester en propre, il ne peut se manifester que sur le mode de l’absence (23). L’aidôs, le divin en dieu, c’est son demeurer caché – celui d’Athéna qui demeure celée au moment de rendre sa lance à Hector. Heidegger remarque ici que l’essentiel n’est pas qu’Hector ne parvient pas à apercevoir la déesse, mais que la déesse se retire tout en étant là : une occultation règne, la présence est nimbée de retrait (24).

C’est cette présence-absence du divin (la façon pour les dieux d’être présents sur le mode de l’absence) qui se raconte également dans la scène rapportée par Aristote (25). Des étrangers venus voir Héraclite chez lui le trouvent en train de se chauffer devant le four à pain (ipnos (26)). La réponse d’Héraclite à leur étonnement de ne pas être reçus dans la pièce réservée aux visiteurs et aux dieux, « ici aussi les dieux sont présents », donne l’esquisse d’une réponse éthique et politique à la désertion d’aidôs, lorsque se pose la question de savoir comment habiter le monde. L’ici désigne l’espace de l’intimité, où ni les hôtes ni les dieux ne sont habituellement attendus. Habiter, ce n’est pas humaniser le monde, c’est être dans la proximité de quelque chose qui se retire, c’est s’exposer à l’autre humain et à ce qui n’est pas humain : le divin. C’est ce qu’exprime le fragment éthos anthropos daimon (27), où éthos doit selon Heidegger être traduit par « séjour, lieu d’habitation ». En effet, alors que la morale rapporte l’existence à des valeurs transcendantes – à un arrière-monde – l’éthique au contraire nous porte à considérer la manière de (co-)habiter le monde. L’homme dans l’éthos existe conformément à ce qu’il est, c’est-à-dire en tant qu’être-au-monde, dans l’ouverture ou dans la fermeture par rapport à l’avènement de ce qui advient. Si exister c’est littéralement sortir de soi, cette « transcendance » ne vise pas un au-delà, elle a lieu dans l’immanence, comme demeurer dans. Or, cette demeure n’a pas le sens d’un chez soi paisible et fermé au dehors. L’équilibre du beau séjour n’est pas pour nous. Le monde que nous (co-)habitons nous jette hors de l’habituel, dans l’illimité et dans l’étrangeté du hors-de-chez-soi (28).

Le monde du chez-soi-hors-de-chez-soi se caractérise ainsi par son inquiétance du fait de la présence constante du retrait. Mais lorsque le retrait lui-même se retire complètement, l’absence cesse de régner au sein du présent et l’inquiétance se transforme en insécurité. L’idéologie métaphysique de la présence peut dès lors s’accomplir unilatéralement dans la provocation de ce qui demeure caché. Pro-voquer – appeler à venir en avant – tel est le mode excessif du dévoilement technique qui cherche à extraire les fonds de la nature (29). L’anaideia est dans le Gestell qui étend sa mainmise mondiale sur les choses et sur les hommes ; dans la rationalisation des puissances militaires et de la violence destructrice ; dans le déploiement gigantesque de moyens en faveur du Capital et dans l’accroissement illimité des puissances financières ; dans la maximisation de l’utilité et dans l’utilisation optimale de toutes les ressources humaines, naturelles, matérielles rendues disponibles ; dans les décisions et le spectacle des représentants politiques ; dans la lutte acharnée contre les « migrants » ; dans l’endettement perpétuel des peuples : tout ce qui conspire pour transformer le séjour sur terre en quelque chose de laid, de triste et de grossier et qui peut donner cette « honte d’être un homme (30) ». Au point que, comme le poète le rappelle, les hommes « dont la langue et les yeux n’expriment que pudeur (31) » ne tiendraient que sur un seul vaisseau.

Il n’y aurait jamais de règle ou de loi, de révolution ou d’événement grandiose pour remédier au défaut d’Aidôs, si celui-ci devait devenir définitif. Aucune convention familiale, nationale ou internationale, aucun traité en vue de réglementer les transactions économiques au sens large ne sauraient apporter de réponse devant ce qui advient. Plutôt que de se retirer dans son jardin afin d’éviter les affaires de la cité et de cultiver l’amitié en formant une petite communauté qui serait elle-même indifférente aux affaires de la polis, et par rapport à laquelle les dieux seraient indifférents, la vie appropriée au jeu du retrait et de la présence consiste bien plutôt à opposer un ni oui ni non à l’extrême dévoilement qui s’impose dans son implacable unilatéralité : c’est ce que Heidegger nomme Gelassenheit, le laisser-être qui s’abandonne au jeu équilibré du cèlement et du décèlement dans ce qui advient ou encore ce que les Grecs ont appelé promatheia, cette pensée préméditante qui laisse venir ce sur quoi on n’a aucun contrôle, pour le prendre en garde. Pindare parle à ce propos de la pudeur de la pensée préméditante (32) : il ne s’agit pas d’une capacité de prévision ou d’une clairvoyance qui permettrait de prédire les événements futurs, mais plutôt de la prévoyance à l’origine de la sollicitude, du souci que nous devons aux plus vulnérables d’entre nous, comme par exemple à ceux qui arrivent d’ailleurs (sous le patronage de Zeus Xenios) ou encore tout simplement ceux dont le départ est toujours imminent, parce qu’ils sont les mortels.

Conclusion

Toute la question est donc de savoir si l’on peut envisager une autre temporalité qui ne soit pas celle des événements – des catastrophes (vers l’extrême cèlement) ou du progrès (vers l’extrême décèlement) ; une façon de vivre et de penser le temps du monde, le temps-monde, cet espace-de-jeu-du-temps par lequel le monde advient, autrement que de la manière historique. Le monde ne cesse d’advenir selon un mouvement temporel qui n’est pas celui du pur devenir – temps linéaire, succession – mais celui de la contemporanéité du passé, du présent et de l’avenir, dans l’unité de la retenue et de l’élan. Plutôt qu’une succession de présences, il faut penser l’alternance de la présence et de l’absence, l’oscillation du voilement et du dévoilement. L’histoire qui ne serait dès lors qu’une des figures possibles du temps, pourrait bien être devenue désormais chose du passée. Au lieu du mythe « historique » engagé par la fuite d’Aidôs, et d’un temps marqué du sceau de l’irréversible, il faudrait alors penser un temps où la mauvaise distribution n’aura jamais été irréparable ni définitive (33). En bref, une temporalité où Aidôs n’aura pas déserté la terre, une temporalité dont le rythme est marqué par cette alternance de l’ouverture et de la clôture, avec des périodes sombres qui se retournent en éclaircies et inversement. Le temps d’un monde qui s’allume avec mesure et s’éteint avec mesure.

Notes

(1) Cet article n’aurait pu voir le jour sans le dialogue mené avec notre collègue Jean-Jacques Alrivie et sans sa lecture méditative des textes d’Hésiode (Les travaux et les jours) et de Pindare (Septième des Olympiques) dans le cadre d’un travail en cours destiné à la parution. Qu’il soit remercié pour sa relecture attentive du présent travail.

(2) Cf. Heidegger, Parménide, trad. T. Piel, Gallimard, Paris, 2011, p. 122 et sq.

(3) Hésiode, Les Travaux et les Jours, v. 200 sq. : « Alors quittant la terre aux larges routes en direction de l’Olympe, et cachant leur beau corps sous de blancs tissus, Aidôs et Némesis quitteront les hommes pour aller vers la race des immortels. » Καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον πὸ χθονὸς εὐριοδέιης Λευκοῖσιν φάρασσι καλυψάμενα χρόα καλὸν Ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλίποντ’ Ανθρώπους Αἰδὼς καὶ Νέμεσις ·

(4) Theognis, Elégie 1, v.291 : « Pudeur a péri, en effet, impudence et démesure ont vaincu Justice et tiennent toute la terre» αἰδὼς μὲν γάρ ὄλωλεν, αναιδείη δὲ καὶ ὕβρις νικήσασα δίκην γῆν κατὰ πᾶσαν ἔχει

(5) On ne s’étonnera pas de retrouver aidôs nommée aux côtés de la pitié, de la crainte, de l’amitié, de l’amour, etc. Cet accompagnement n’est pas fortuit : c’est aidôs qui donne consistance et tenue aux émotions et aux passions des hommes. Chaque tonalité affective dans la portée et l’étendue de son expression requiert aidôs. La pitié, l’amitié et la crainte ne sont sincères et authentiques que par elle. Sans aidôs, la pitié ne serait que mépris, l’amitié ne serait que vulgaire familiarité et la crainte respectueuse ne serait que vile lâcheté.

(6) Cf. vers 47 sq. : ἐν ρετάν ἔβαλεν καὶ χάρματ’ ανθρώποισι ποομαθέος αἰδώς̣. ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας τέκμαρτα νέφος καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδόν ἔξω φρενῶν.

(7) Héraclite, DK 15.

(8) Quand le terme de faute renvoie pour les Latins au fallere, à la chute, le lathos des Grecs ne dit que le cèlement.

(9) C’est ce qu’exprime Sapho dans le Fragment 160 : « si tu n’avais dans l’âme que le désir du noble et du beau, si ta langue ne s’agitait pas pour prononcer une parole mauvaise, la pudeur ne voilerait pas tes yeux et tu dirais franchement ta pensée. » αἰ δ’ ἦχες ἔσλων ἴμμερον ἢ κάλων καὶ μή τι ϝείπην γλῶσς ‘ ἐκύκα κάκον, αἴδως κεν οὐκί ς’ ἦχεν ὄμματ, αλλ’ ἔλεγες περὶ τῶ δικαίῶ

(10) Ethique à Nicomaque, IV, 9.

(11) Démocrite, B 264.

(12) Démocrite, B 179 : οὔτε γράμματ’ ἂν μάθοιεν οὔτε μουσικὴν οὔτε γωνίην οὐδ’ ὅπερ μάλιστα τὴν αῤτὴν συνέχει, τὸ αἰδεῖσθαι· μάλα γὰρ ἐκ τούτων φιλεῖ γίγνεσθαι ἡ αίδώς·

(13) Cf. 322c-d sq.

(14) C’est non sans raison que Heidegger parle d’une « stimmende Scheu », une pudeur accordante.

(15) Ne serait-ce pas l’esprit d’aidôs qui souffle encore dans les Évangiles quand Jésus dit : « que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite » (Mt 6, 3-4).

(16) Héraclite, DK 54.

(17) Héraclite, DK 94. Il faut savoir que l’aidôs est également l’un des principaux attributs de Hélios, sinon le plus fondamental : l’astre le plus visible ne se laisse pas regarder en face, mais c’est à partir de lui que la montagne se détache dans la présence ou replonge dans l’absence.

(18) C’est sans doute ce venir que Patócka a en tête lorsqu’il écrit dans une lettre du 20 mars 1964 à Robert Campbell : « Le devenir, le mouvement qui est à l’origine de toutes nos expériences, est lui-même impossible sans un devenir plus profond et plus élémentaire qui est, non pas mouvement dans l’expérience et dans le monde, mais devenir et mouvement du monde en tant que tel : devenir ontologique ». Ce qui advient, c’est ce qui s’approche et dont la réserve appelle l’installation d’un règne ou d’un âge du monde, une époque d’ouverture ou de clôture, de cèlement ou de décèlement, de voilement ou de dévoilement. Submergés par les événements, nous échouons toujours à penser ce qui advient. Porter l’attention sur ce qui advient au milieu des événements, c’est se tourner vers ce qui est entrain d’arriver, qui n’est pas dans le tout fait mais dans ce qui se fait. Même quand un événement est survenu, quelque chose continue d’advenir. Même quand un événement n’a pas déjà ou pas encore eu lieu, quelque chose peut advenir. Souvent, les événements occultent ce qui est entrain d’advenir : si on s’est longtemps référé à la guerre d’Algérie comme aux « événements d’Algérie », c’est bien pour ne pas admettre la reconfiguration de la puissance coloniale qu’était la France. De même, la fameuse phrase « ce n’est pas une révolte c’est une révolution » devait indiquer au Roi ce qui était entrain d’advenir, qui avait lieu derrière les événements troubles en même temps que ce qui s’y préparait. Ce qui advient n’est pas seulement entrain d’arriver, ni purement à venir : il est toujours déjà entrain d’être à venir.

(19) Héraclite, DK 16.

(20) Dans l’interview donnée au Spiegel, lorsque le journaliste veut connaître les effets de sa pensée sur le cours du monde, Heidegger répond : « Seulement un dieu peut encore nous sauver. Il nous reste pour seule possibilité de préparer dans la pensée et la poésie une disponibilité pour l’apparition du dieu ou pour l’absence du dieu dans notre déclin, que nous ne fassions pas, pour dire brutalement les choses, que « crever » ; mais si nous déclinons, que nous déclinions à la face du dieu absent. » Cf. Heidegger, Écrits Politiques, 1933-1966, trad. F. Fédier, Gallimard, Paris, 1995, p. 260.

(21) Cf. Walter Otto, Das Wort der Antike, Stuttgart, 1962 p. 39. Les dieux grecs ne sont pas des personnes mais de l’ordre de ce qui advient : es ereignet sich etwas (« il advient quelque chose »). Il ne s’agit pas d’un rapport de foi en l’invisible. Croire ou ne pas croire en dieu constituent deux positions subjectives qui ne changent rien au rapport au divin, lequel reste à l’abri de sa propre essence. Le théisme en ce sens ne diffère pas de l’athéisme : comme si le divin était susceptible d’exister ou de ne pas exister. Le divin pour les Grecs ne s’embarrasse pas d’une telle alternative. C’est pourquoi il ne faut pas comprendre le retrait d’Aidôs ou la fuite des dieux au sens du « désenchantement » du monde contemporain. Ce qu’on a appelé ainsi n’est pas un événement qui aura introduit une rupture historique : le cadre des possibles est le même que celui de l’esprit religieux. D’où l’illusion d’un choc des civilisations et qui voudrait mettre aux prises l’Orient religieux contre l’Occident athée.

(22) αλλ᾽ ἔστι γὰρ καὶ Ζηνὶ σύνθακος θρόνων Αἰδὼς ἐπ᾽ ἔργοις πᾶσι

(23) Le dieu grec prend des manifestations – personnifications – mais il ne se manifeste pas pour autant. La présence en propre de Zeus foudroie Sémélée, parce qu’elle excède tout ce qu’un regard mortel est capable de supporter. Lorsqu’il apparaît devant Moïse, Yahvé ne consent pas à se rendre manifeste puisqu’il ne se confond pas avec le buisson ardent. Dans le christianisme, c’est en devenant homme que le dieu parvient à surmonter l’aidôs, c’est-à-dire en renonçant au divin en lui. En islam, le ghâyb (l’absence, la non-manifestation) constitue l’un des cent noms de dieu avec el dhâhir (le manifeste) – ce qui suppose que le dieu est manifeste par son absence. Jamais le divin n’est capable de surmonter le retrait qui est ce qu’il y a d’essentiel en lui, ce qu’il y a même de plus essentiel que lui. Une impuissance fondamentale est logée au coeur du dieu.

(24) Heidegger, Parménide, op. cit., p. 47 sq.

(25) Aristote, Parties des animaux, I, 645 A.

(26) Une interprétation de cette scène repère dans l’ipnos, le four à pain, un euphémisme pour suggérer que le penseur était non pas dans la cuisine, mais dans les latrines, entrain de faire ses besoins. Quelque soit l’impudence d’une telle interprétation, elle ne trahit en rien la dialectique héraclitéenne. Cf. Robert Louis, « Héraclite à son fourneau » in École Pratique des Hautes Études. 4e section. Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1965-1966.

(27) Héraclite, DK 119. Heidegger comprend par là que « l’homme habite, pour autant qu’il est homme, dans la proximité du dieu ». Cf. « Lettre sur l’humanisme » in Questions III, trad. R. Munier, Gallimard, Paris, 1970, p. 116.

(28) Cf. Sophocle, Antigone, vers 332 sq.

(29) Cf. Heidegger, « La question de la technique » in Essais et conférences, Gallimard, Paris, 1958.

(30) Τhème que Deleuze reprend de Primo Levi pour l’appliquer aux petites choses du quotidien quand nous sommes parfois embarrassés pour les autres et que nous avons honte à leur place. Cf. Deleuze, Abécédaire, « R comme résistance » : « Il y a des événements minuscules qui nous inspirent la honte d’être un homme. On assiste à une scène où quelqu’un, vraiment, est un peu trop vulgaire. On ne va pas faire une scène, on est gêné. On est gêné pour lui, on est gêné pour soi puisqu’on a l’air de le supporter, presque. Là aussi, on passe une espèce de compromis. Et si on protestait en disant ‘‘mais c’est ignoble ce que tu dis !’’, on en ferait un drame. »

(31) Théognis, Elegies I, v. 86 : οἷσιν ἐπὶ γλώσσῃ τε καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἔπεστὶν αἰδώς

(32) Cf. Pindare, Olympiques VII, v. 47 sq. ἐν Αρετάν ἔβαλεν καὶ χάρματ’ ανθρώποισι ποομαθέος αἰδώς̣. ἐπὶ μὰν βαίνει τι καὶ λάθας ατέκμαρτα νέφος καὶ παρέλκει πραγμάτων ὀρθὰν ὁδόν

(33) C’est chez Pindare, que Jean-Jacques Alrivie trouve cet autre modèle du temps. Le monde de Pindare est en effet un monde qui n’a pas été déserté par Aidôs, qui n’est pas soumis à la temporalité historique de la catastrophe, de la faute irréparable et de son expiation, et où les hommes ne sont pas séparés à jamais des dieux, comme ce sera le cas chez Hésiode. Dans le texte d’Hésiode, les hommes voués aux représailles de Zeus (le travail et le sexe) sont jetés dans une temporalité déterminée par le jugement et la chute originelle (il n’y a certes jamais d’histoire sans jugement) et où le cèlement l’emporte sur le décèlement. Ce qui confirme l’intuition de Heidegger selon laquelle c’est la question du celer/déceler qui est première chez les Grecs : en effet, l’être n’est qu’en tant que jeu de l’entrée en présence et de la sortie hors de la présence. Or, chez Pindare, les hommes, les dieux, la terre et la mer sont pris de façon explicite dans ce jeu. La Septième Olympique narre trois événements célants par lesquels un même retournement inattendu a lieu qui fait à chaque fois advenir une grâce décelante : le partage de la terre par les dieux et l’oubli d’Hélios (cèlement) qui finit par l’épiphanie de Rhodes (décèlement), l’oubli du feu (cèlement) par les enfants de Hélios pour le sacrifice en faveur Athéna qui se conclut par la pluie d’or (décèlement) envoyée par la déesse, le meurtre de Licymnios par Tlépomème condamné à l’exil à Rhodes (cèlement) où il est reçu comme un dieu (décèlement) par les Rhodiens. Rappelons le contexte : l’épinicie qui chante la victoire du Rhodien Diagoras remonte ainsi au mythe de la venue au jour et de la fondation de l’île. On remarquera que la parole poétique ne se contente pas de manifester les événements (la victoire de l’athlète) pour les préserver de l’oubli. Car au fond, la victoire advient dans la parole. Le poème est mise en oeuvre de ce qui advient plutôt que récit d’événements.

Bibliographie

Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Vrin, Paris, 1959.

Aristote, Les parties des animaux, trad. J. Pellegrin, GF Flammarion, Paris, 2011.

Deleuze, Abécédaire, film réalisé par P.-A. Boutang et M. Pamart, Éditions Montparnasse, Paris, 2004.

Démocrite, Fragments, trad. M. Solovine, Pocket, Paris, 1993.

Heidegger, Parménide, trad. T. Piel, Gallimard, Paris, 2011.

Heidegger, Ecrits Politiques, 1933-1966, trad. F. Fédier, Gallimard, Paris, 1995.

Heidegger, « Lettre sur l’humanisme » in Questions III, trad. R. Munier, Gallimard, Paris, 1970.

Heidegger, « La question de la technique » in Essais et conférences, Gallimard, Paris, 1958.

Héraclite, Fragments, trad. M. Conche, Puf, Paris, 1998.

Hésiode, Les Travaux et les Jours, trad. P. Mazon, Les Belles Lettres, 2018. ἔξω φρενῶν.

Robert Louis, « Héraclite à son fourneau » in École Pratique des Hautes Études. 4e section. Sciences historiques et philologiques. Annuaire 1965-1966.

Walter Otto, Das Wort der Antike, Ernst Klett, Stuttgart, 1962.

Pindare, Olympiques, trad. M. Briand, Les Belles Lettres, Paris, 2014.

Platon, Protagoras, trad. M. Croiset, Les Belles Lettres, Paris, 1997.

Alcée Sapho, Fragments, trad. T. Reinach, Les Belles Lettres, Paris, 1937.

Sophocle, Oedipe à Colone in Tragédies tome III, trad. P. Mazon, Les Belles Lettres, Paris, 1960.

Sophocle, Antigone, trad. P. Mazon, Les Belles Lettres, Paris, 1997.

Théognis, Poèmes élégiaques, trad. J.-C. Carrière, Les Belles Lettres, Paris, 1948.

« Seit Aristoteles bis über Bergson hinaus »

« Seit Aristoteles bis über Bergson hinaus » In the 1917th seminar, Heidegger talks at length on the traditional definition of physical time (Aristotle, Physics IV, 11, 219 b 1: « Time is the number of movement according to the before and after » – Touto gar estin o chronos, arithmòs kinéseôs kata to proteron kai husteron). He highlights the three major characteristics of time in order to show that they do not derive from the characteristics of space, but originate directly from those of original temporality: transition, extension and measure. These characteristics determine the natural understanding of time as an infinite succession of nows.

In the 1917th seminar, Heidegger talks at length on the traditional definition of physical time (Aristotle, Physics IV, 11, 219 b 1: « Time is the number of movement according to the before and after » – Touto gar estin o chronos, arithmòs kinéseôs kata to proteron kai husteron). He highlights the three major characteristics of time in order to show that they do not derive from the characteristics of space, but originate directly from those of original temporality: transition, extension and measure. These characteristics determine the natural understanding of time as an infinite succession of nows. The forth chapter of Creative Evolution is « a glance at the History of systems ». It aims to pinpoint the latent geometrism of human mind within the traditional fundamental concepts (God, being, nothingness): the cinematographical mechanism inherited from Greeks, which makes us conceive the unstable out of stable, the moving out of immobility, the full out of empty and being out of nothingness. This way of thinking remains « the last word of the Greek philosophy », « connected by many threads to the soul of ancient Greece ». (EC, p. 325). The « trust in the cinematographical instinct of our thought » (EC, p. 315) is what makes us « all born Platonists » – Plato just integrated into philosophy this natural tendency of our instinctive intelligence. The same mechanism is responsible for the way Aristotle conceived change: he focused on stability of different mobilities because he was relying on language (adjectives, nouns and verbs) to derive qualities from matter, forms from bodies and result obtained (or presiding intention) from actions (EC, p.302). In this regard, quality is precisely a moment of the alteration, form is a moment of the evolution and the result/intention a moment of the action. Concentrating on these moments, we fixe logically the instability of matter, the uninterrupted continuity of life and the body movement. Theses three kinds of change classified by Aristotle (Physics V, 3, 225 b 11-13) bear in themselves a common idea, namely that of a unique and impersonal movement, a form of « becoming in general » (EC, p. 306). As far as adjectives (qualities) and verbs (actions) are nothing but derivations of a noun, each expressing merely a state of reality, and Greek philosophy had no other way than to conceive the reality as constituted of forms. It was therefore condemned to confuse these relative perspectives with the things themselves. Plato and Aristotle failed to see that the substantial reality is not a form, but the transformation itself. Aristotle couldn’t understand how change itself could be a genuine subject (Physics V, 3, 225 b 5); instead, he made of it an accident of substance. Thus, denying that becoming is itself being, Greeks had to reduce time to be a « moving image » of the eternity (Cf. Plato, “Timaeus” 37d : eiko kinèton tina aionos). Which means the separation of eternal being from the sensible world. « Ideas must then exist by themselves. Ancient philosophy could not escape this conclusion. Plato formulated it, and in vain did Aristotle strive to avoid it. » (EC, p. 321.)

The forth chapter of Creative Evolution is « a glance at the History of systems ». It aims to pinpoint the latent geometrism of human mind within the traditional fundamental concepts (God, being, nothingness): the cinematographical mechanism inherited from Greeks, which makes us conceive the unstable out of stable, the moving out of immobility, the full out of empty and being out of nothingness. This way of thinking remains « the last word of the Greek philosophy », « connected by many threads to the soul of ancient Greece ». (EC, p. 325). The « trust in the cinematographical instinct of our thought » (EC, p. 315) is what makes us « all born Platonists » – Plato just integrated into philosophy this natural tendency of our instinctive intelligence. The same mechanism is responsible for the way Aristotle conceived change: he focused on stability of different mobilities because he was relying on language (adjectives, nouns and verbs) to derive qualities from matter, forms from bodies and result obtained (or presiding intention) from actions (EC, p.302). In this regard, quality is precisely a moment of the alteration, form is a moment of the evolution and the result/intention a moment of the action. Concentrating on these moments, we fixe logically the instability of matter, the uninterrupted continuity of life and the body movement. Theses three kinds of change classified by Aristotle (Physics V, 3, 225 b 11-13) bear in themselves a common idea, namely that of a unique and impersonal movement, a form of « becoming in general » (EC, p. 306). As far as adjectives (qualities) and verbs (actions) are nothing but derivations of a noun, each expressing merely a state of reality, and Greek philosophy had no other way than to conceive the reality as constituted of forms. It was therefore condemned to confuse these relative perspectives with the things themselves. Plato and Aristotle failed to see that the substantial reality is not a form, but the transformation itself. Aristotle couldn’t understand how change itself could be a genuine subject (Physics V, 3, 225 b 5); instead, he made of it an accident of substance. Thus, denying that becoming is itself being, Greeks had to reduce time to be a « moving image » of the eternity (Cf. Plato, “Timaeus” 37d : eiko kinèton tina aionos). Which means the separation of eternal being from the sensible world. « Ideas must then exist by themselves. Ancient philosophy could not escape this conclusion. Plato formulated it, and in vain did Aristotle strive to avoid it. » (EC, p. 321.)